文章目录

- 前言

- 基础知识

- 镜头接口

- 焦距

- 曝光

- 调焦与变焦

- 光圈

- 焦平面

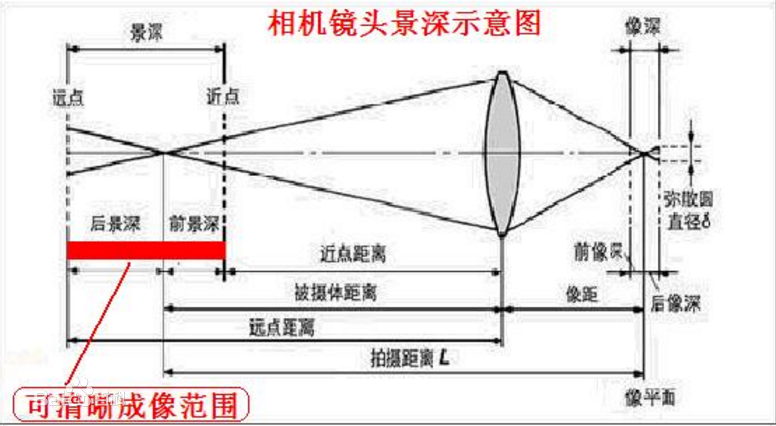

- 景深

前言

网上搜索的关于工业相机的选型及参数 介绍都有些零散而不系统,在此做了一个汇总,供需要者参考。

光学成像图及广德波长及辐射图

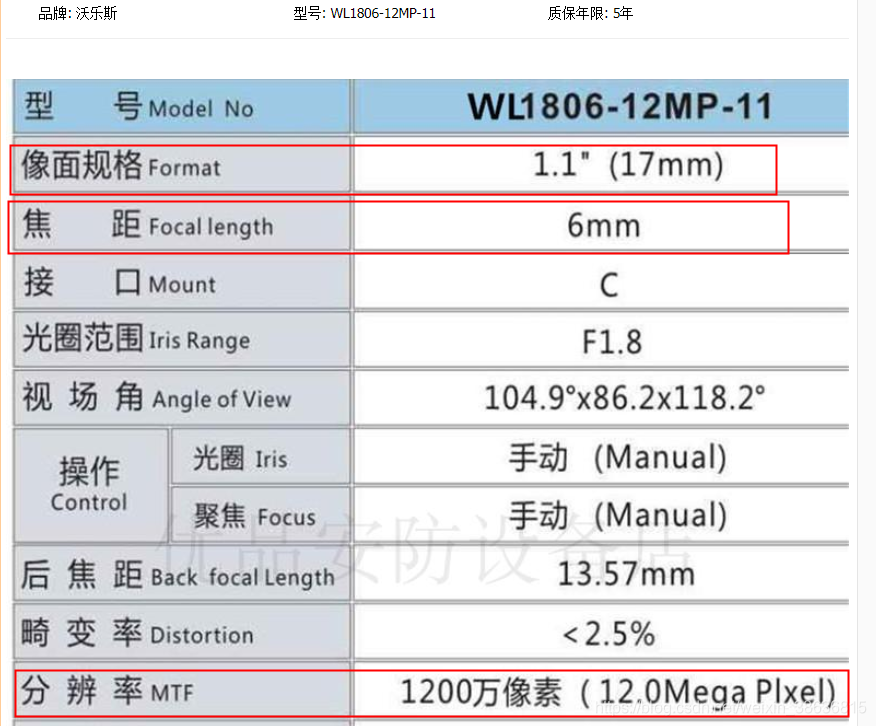

首先,要确定工业相机的接口、靶面尺寸和分辨率大小。打比方是2/3" 工业相机,C接口,5百万像素;那么我们可以先确定需要的工业镜头是C接口,最少支持2/3", 5百万像素以上,或者线对在160LP.

基础知识

1、先确定工业相机的接口、靶面尺寸和分辨率大小。打比方是2/3" 工业相机,C接口,5百万像素;那么我们可以先确定需要的工业镜头是C接口,最少支持2/3", 5百万像素以上,或者线对在160LP.

| CCD | CCD尺寸 | ||

| 水平:H | 垂直:V | 对角:D | |

| 1型 | 12.8 | 9.6 | 16.0 |

| 2/3型 | 8.8 | 6.6 | 11.0 |

| 1/2型 | 6.4 | 4.8 | 8.0 |

| 1/3型 | 4.8 | 3.6 | 6.0 |

| 1/4型 | 3.6 | 2.7 | 4.5 |

| 35mm胶片 | 36.0 | 24.0 | 43.3 |

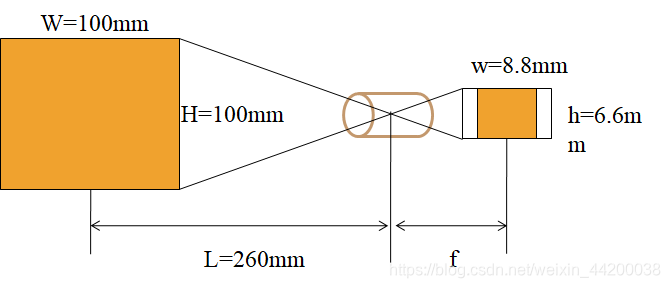

2、再确定所要达到的视野范围(FOV)和工作距离(WD),然后根据这两个要求和已知的靶面尺寸计算出工业镜头的焦距(f)。其计算公式为:

焦 距 f = W D ∗ 靶 面 尺 寸 ( H o r V ) F O V ( H o r V ) 焦距f = \frac{WD*靶面尺寸(H or V)}{FOV(H or V)} 焦距f=FOV(HorV)WD∗靶面尺寸(HorV)

视 场 F O V ( H o r V ) = W D ∗ 靶 面 尺 寸 ( H o r V ) 焦 距 f / / 加 接 圈 , 相 当 于 增 加 f , F O V 变 小 视场FOV(H or V)=\frac{WD*靶面尺寸(H or V)}{焦距f} //加接圈,相当于增加f,FOV变小 视场FOV(HorV)=焦距fWD∗靶面尺寸(HorV)//加接圈,相当于增加f,FOV变小

光 学 倍 率 = 靶 面 尺 寸 ( H o r V ) F O V ( H o r V ) 光学倍率=\frac{靶面尺寸(H or V)}{FOV(H or V)} 光学倍率=FOV(HorV)靶面尺寸(HorV)

视 场 F O V ( H o r V ) = 靶 面 尺 寸 ( H o r V ) 光 学 倍 率 视场FOV(H or V)=\frac{靶面尺寸(H or V)}{光学倍率} 视场FOV(HorV)=光学倍率靶面尺寸(HorV)

工 作 距 离 W D = 焦 距 f ∗ 靶 面 尺 寸 ( H o r V ) F O V ( H o r V ) 工作距离WD=\frac{焦距f*靶面尺寸(H or V)}{FOV(H or V)} 工作距离WD=FOV(HorV)焦距f∗靶面尺寸(HorV)

视野是100X100mm, WD.是500mm; 那么我们先从工作距离确定工业镜头的焦距要在50mm以下(工业镜头的命名方式PMS-5018M, 前面字母表示POMEAS品牌,50表示焦距50mm, 18表示最大光圈值),市场上工业镜头焦距一般是12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm。再结合相机靶面的大小来确定哪个型号,工业镜头的焦距越小,视场角就越大,视野也就相应的更大。

如果靶面为2/3" 可以选择35mm焦距的工业镜头;靶面1/2" 则需要25mm焦距的工业镜头,或者更小…以此类推。

在工业镜头选型过程中,为了方便各位朋友计算工业镜头参数,现提供靶面尺寸表供参考。

1.1 英 寸 — — 靶 面 尺 寸 为 宽 12 m m ∗ 高 12 m m , 对 角 线 17 m m 1.1英寸——靶面尺寸为宽12mm*高12mm,对角线17mm 1.1英寸——靶面尺寸为宽12mm∗高12mm,对角线17mm

1 英 寸 — — 靶 面 尺 寸 为 宽 12.7 m m ∗ 高 9.6 m m , 对 角 线 16 m m 1英寸 ——靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm 1英寸——靶面尺寸为宽12.7mm∗高9.6mm,对角线16mm

2 / 3 英 寸 — — 靶 面 尺 寸 为 宽 8.8 m m ∗ 高 6.6 m m , 对 角 线 11 m m 2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm 2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm∗高6.6mm,对角线11mm

1 / 1.8 英 寸 — — 靶 面 尺 寸 为 宽 7.2 m m ∗ 高 5.4 m m , 对 角 线 9 m m 1/1.8英寸——靶面尺寸为宽7.2mm*高5.4mm,对角线9mm 1/1.8英寸——靶面尺寸为宽7.2mm∗高5.4mm,对角线9mm

1 / 2 英 寸 — — 靶 面 尺 寸 为 宽 6.4 m m ∗ 高 4.8 m m , 对 角 线 8 m m 1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm 1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm∗高4.8mm,对角线8mm

1 / 3 英 寸 — — 靶 面 尺 寸 为 宽 4.8 m m ∗ 高 3.6 m m , 对 角 线 6 m m 1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm 1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm∗高3.6mm,对角线6mm

1 / 4 英 寸 — — 靶 面 尺 寸 为 宽 3.2 m m ∗ 高 2.4 m m , 对 角 线 4 m m 1/4英寸——靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm,对角线4mm 1/4英寸——靶面尺寸为宽3.2mm∗高2.4mm,对角线4mm

SENSOR Size(靶面尺寸)在计算尺寸时,不是按简单的长度换算单位计算的(长度换算是:1英寸=25.4mm),而是按1英寸=16mm算的。

(1)镜头光圈:光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;

(2)镜头焦距:镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大;

(3)拍摄距离:距离越远,景深越大;距离越近,景深越小。

镜头接口

镜头C和CS的接口方式占主流。小型的安防用的CS接口摄像机得到普及、FA行业则大部分是C接口的摄像机与镜头的组合。以镜头安装分类 所有的摄像机镜头均是螺纹口的,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。

C安装座:从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm。

CS安装座:特种C安装,此时应将摄像机前部的垫圈取下再安装镜头。其镜头安装基准面到焦点的距离是12.5mm。如果要将一个C安装座镜头安装到一个CS安装座摄像机上时,则需要使用镜头转换器。

C接口镜头可以与C接口摄像机、CS接口摄像机互用;

CS接口镜头不可以应用在C接口摄像机,只可以应用在CS接口摄像机。

焦距

相机的镜头是一组透镜,当平行于主光轴的光线穿过透镜时,光会聚到一点上,这个点叫做焦点,焦点到透镜中心(即光心)的距离,就称为焦距。亦是照相机中,从镜片光学中心到底片、CCD或CMOS等成像平面的距离。具有短焦距的光学系统比长焦距的光学系统有更佳聚集光的能力。相机中 焦距f<像距<2f 才能成像

透镜(convex lens)能成像,一般用凸透镜做照相机的镜头时,它成的最清晰的像一般不会正好落在焦点上,或者说,最清晰的像到光心的距离(像距)一般不等于焦距,而是略大于焦距。具体的距离与被照的物体与镜头的距离(物距)有关,物距越大,像距越小,(但实际上总是大于焦距)。理想凸透镜成像公式: 1 u + 1 v = 1 f \frac{1}{u} + \frac{1}{v}= \frac{1}{f} u1+v1=f1,其中u是物距,v是像距,f是焦距

| 物距(u) 与 焦距 (f) 的关系 | 像距(v) 与焦距 (f) 或物距 (u) 的关系 | 同侧或异侧 | 正倒 | 大小 | 虚实 | 应用 | 特点 |

| u>2f | f<v<2f | 异侧 | 倒立 | 缩小 | 实像 | 照相机 | |

| u=2f | v=2f | 异侧 | 倒立 | 等大 | 实像 | 测焦距 | 大小分界点 |

| f<u<2f | v>2f | 异侧 | 倒立 | 放大 | 实像 | 投影仪 幻灯机 | |

| u=f | - | 不成像 | - | - | - | 平行光源测焦距 | 实虚分界点 |

| u<f | v>u | 同侧 | 正立 | 放大 | 虚像 | 放大镜 | 虚像在物体同侧 物像同侧,虚像在物体之后 |

相机的镜头是一组透镜,当平行于主光轴的光线穿过透镜时,光会聚到一点上,这个点叫做焦点,焦点到透镜中心(即光心)的距离,就称为焦距。焦距固定的镜头,即定焦镜头;焦距可以调节变化的镜头,就是变焦镜头。(当一束与凸透镜的主轴平行的光穿过凸透镜时,在凸透镜的另一侧会被凸透镜汇聚成一点,这一点叫做焦点,焦点到凸透镜光心的距离就叫这个凸透镜的焦距。一个凸透镜的两侧各有一个焦点。)

当对同一距离远的同一个被摄目标拍摄时,镜头焦距长的所成的象大,镜头焦距短的所成的象小。

镜头数值(焦距)越大,看的越远,角度越小;镜头数值(焦距)越小,看的越近,角度越大。

镜头焦距的计算方式:

f 1 = v L V f_1=\frac{vL}{V} f1=VvL

f 2 = h L H f_2=\frac{hL}{H} f2=HhL

焦 距 f = m i n ( f 1 , f 2 ) 焦距f=min(f_1,f_2) 焦距f=min(f1,f2) 选取较小的,保证拥有更大的视场

视场角:

视场角用来衡量镜头的成像范围,应用前需要根据应用情况估算视场大小,

水平视场角 α \alpha α 和竖直视场角 β \beta β 分别为

α = 2 a r c t a n h 2 f α=2arctan \frac{h}{2f} α=2arctan2fh

β = 2 a r c t a n v 2 f \beta=2arctan \frac{v}{2f} β=2arctan2fv

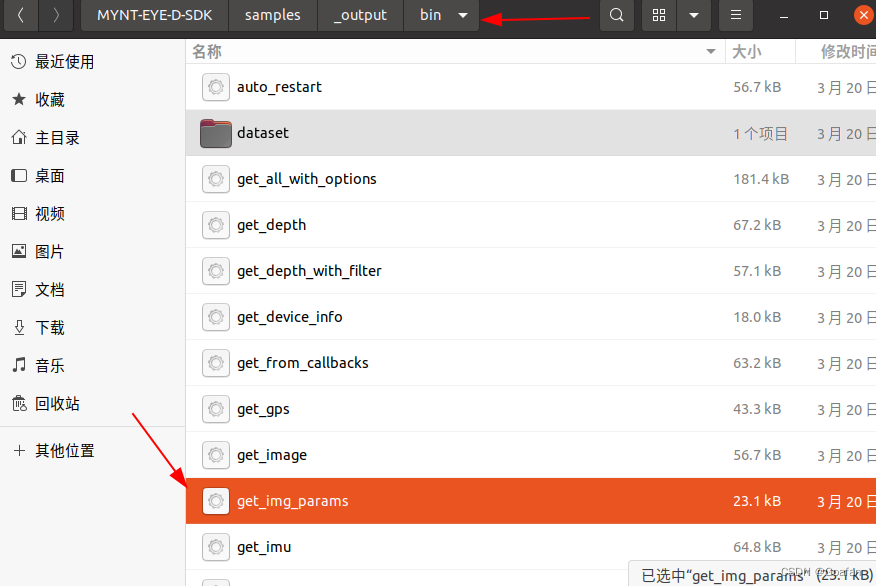

下面来看实际的镜头选型的例子:为视觉检测系统选择镜头,已知条件是:相机靶面为2/3”,像元尺寸为6.45um x6.45um ,C-mount,工作距离大于200mm,系统分辨率为0.05mm, 光源采用白色LED光源。

第一:因为采用白色光源,所以肯定是普通的可见光镜头;

第二:工作距离不变,分辨率固定,可以知道镜头是定焦镜头;

第三:相机的Nyquist频率为:1000/(2x6.45)=77.5,所选用的镜头分辨率应该不小于77.5lp/mm,这样才能保证系统分辨率最佳;

第四:工作焦距计算:镜头放大倍数为M=6.45/(0.05X1000)=0.13,焦距=工作距离*放大倍数/(放大倍数+1)=23mm,选择25mm焦距的镜头;

第五:根据以上说明,我们选择的镜头是:2/3”, C-mount,焦距为25mm,分辨率在80-100lp/mm的工业镜头。

由于我们照相时,被照的物体与相机(镜头)的距离不总是相同的,比如给人照相,有时,想照全身的,离得就远,照半身的,离得就近。也就是说,像距不总是固定的,这样,要想照得到清晰的像,就必须随着物距的不同而改变胶片到镜头光心的距离,这个改变的过程就是我们平常说的“调焦”。

曝光

是指光学镜头吸收景物发出的光线,汇聚投影在感光材料或投射的光导材料上,并记录于数位感光元件上。曝光量的大小,是光源照度与曝光时间的乘积,即曝光量=照度×时间,取决于感光材料或光导材料受到光的照度以及曝光时间。

曝光量是透过调节光圈的大小和快门速度来实现的。如果照片中的景物过亮,而且亮的部分没有层次或细节,这就是曝光过度**(过曝)**;如果环境太暗,照片比较黑暗,无法真实反应景物的色泽,就是曝光不足。正确曝光,应该是透过控制曝光量使被摄体的明暗比在画面中得到最佳效果。这就可以理解为控制曝光使景物的层次、质感和色彩真实地得到再现,这种曝光就是正确的。

曝光时间长的话进的光就多,适合光线条件比较差的情况。曝光时间短则适合光线比较好的情况。快门打开到关闭的时间间隔,为了将光投射到照相感光材料的感光面

调焦与变焦

调焦或叫对焦、聚焦—指改变像距v,也就是改变镜头光心到底片平面的距离。据透镜成像的原理,像在屏上(相机的底片或者感光元件)总有一个最清晰的位置,这是光线汇聚的位置,无数个点构成了一个平面,这里就叫做焦平面。

变焦—是指改变镜头的焦距f。也就是改变视角,只有变焦镜头的焦距才能改变,定焦镜头的焦距是固定的。其原理是在镜头的镜片中加一组活动透镜;

焦距越小,景深越大,畸变越大;渐晕现象越严重,使像差边缘的照度降低;

变焦: 拍摄时对于焦点和焦距的相应调整。

对焦: 调整焦点,使被拍摄物位于焦距内(in focus),成像清晰。

失焦(out of focus): 被拍摄物偏离出焦距以外,成像模糊。

选焦: 选择景深中的某一个层面清晰对焦,其他层面成像模糊(失焦)。

跟焦(follow focus): 改变焦点,使移动的人物位于焦距之内。

拉焦(rack focus或focus pull): 焦点由一处重点移到另一处,速度相当突然。

光圈

是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用F/数值表示。减少镜头光量的方法,利用改变镜头孔径大小的方法达到这一目的。孔径就是由可变光圈(叶片组)在镜头中央产生的圆孔。

光 圈 F 值 = 镜 头 焦 距 f 镜 头 有 效 口 径 直 径 光圈F值=\frac{镜头焦距f}{镜头有效口径直径} 光圈F值=镜头有效口径直径镜头焦距f

从以上的公式可知要达到相同的光圈F值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。

完整的光圈值系列如下:

光圈 f/1.0,f/1.4,f/2.0,f/2.8,f/4.0,f/5.6,f/8.0,f/11,f/16,f/22,f/32,f/44,f/64

光圈的档位设计是相邻的两档的数值相差1.4倍(2的平方根1.414的近似值)相邻的两档之间,透光孔直径相差根号2倍,透光孔的面积相差一倍, 底片上形成的影像的亮度相差一倍,维持相同曝光量所需要的时间相差一倍。

光圈F值越小,通光孔径越大(如下图所示),在同一单位时间内的进光量便越多,而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍。例如光圈从F8调整到F5.6 ,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。F5.6的通光量是F8的两倍。同理,F2是F8光通量的16倍,从F8调整到F2,光圈开大了四级( 2 的 四 次 方 \sqrt{2}的四次方 2的四次方)。对于消费型数码相机而言,光圈 F值常常介于 F2.8 - F11。此外许多数码相机在调整光圈时,可以做 1/3 级的调整。

光圈大小的作用在于决定镜头的进光量。在快门(曝光速度)不变的情况下:

- F后面的数值越小,光圈越大,进光量越多,画面比较亮,分辨率越高,焦平面(景深)越窄,主体背景虚化越大;

即所谓刀锐奶化,也就是在景深内对象清晰锐利如刀割,在景深外则虚化的不要不要的。这样的一支大光圈镜头,可以很好地虚化掉景深前后的内容,而突出景深内的拍摄主体,让主题更加突出。 - F后面的数值越大,光圈越小,进光量越少,画面比较暗,焦平面(景深)越宽,主体前后越清晰。

焦平面

景深

是指在摄影机镜头或其他成像器前沿能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离范围。在聚焦完成后,焦点前后的范围内所呈现的清晰图像的距离,这一前一后的范围,便叫做景深。在镜头前方(焦点的前、后)有一段一定长度的空间,当被摄物体位于这段空间内时,其在底片上的成像恰位于同一个弥散圆之间。被摄体所在的这段空间的长度,就叫景深。换言之,在这段空间内的被摄体,其呈现在底片面的影象模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内,这段空间的长度就是景深。

光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素:

1、光圈越大(光圈值F越小)景深越浅,光圈越小(光圈值F越大)景深越深。

2、镜头焦距越长景深越浅、反之景深越深。

3、主体越近,景深越浅,主体越远,景深越深。

弥散圆(circle of confusion):